Paseo con Goyerri al caer la tarde: el ocaso aún ha de tardar. Tenemos una luz que se apaga despacio y que nos deja ver como las farolas de la carretera a su paso por San Rafael, encendidas, trazan un recorrido destelleante hacia el oeste aportando luz a la luz que muere; no es la luz descarada que necesita la noche del farol, sino una luz diferente, brillante y concentrada, amarillenta, sobre el vago azul gris del ocaso. Esas luces dan cuerpo al color del celaje y potencian su debilitamiento, la levedad de su verdad, su fuerza. Esta luz eléctrica de los faroles anuncia el principio de la luz: iluminar la oscuridad. El Islam lo describe maravillosamente bien cuando determina que la hora de abandonar el ayuno durante el Ramadán es el momento del atardecer en que "es imposible distinguir un hilo blanco de un hilo negro". No se puede describir mejor el instante para reconocerlo.

Los coches que van hacia el norte, por la N7, y los que vienen, llevan sus faros encendidos y lo único que consiguen es crear un efecto de luces vivaces independientes, solitarías, como luciérnagas en el campo, cada una de ellas aislada de las demás, brillando en su propia oscuridad. Hacia el sur, la carretera recta y ascendente esboza una curva en su horizonte, tras la que esconde el recorrido; se trata de una curva firme, bien dibujada por la franja de asfalto gris y las tres líneas blancas que la señalizan: la línea de la izquierda, la del centro y la de la derecha. La curva, que he escrito que es firme, adquiere con la mirada sostenida una vaguedad que la hace casi irrelevante; de seguir mirándola acabaría por no verla, inserta como esta en la falda de la montaña por su derecha y en la abertura del valle por la izquierda. Porque por este lado, la Peñota, El Montón de Trigo, Siete Picos, La Bola del Mundo y La Maliciosa cambian del añil al violeta y le roban al asfalto todo el protagonismo.

Por un momento creo ver lo que no es y en mi pensamiento se dibuja, con trazos firmes de pinceladas profundas, una serie de líneas que dibujan lo que veo, aunque debería decir mejor lo que siento. Me sucede lo de cada verano desde hace veintiseis: un tema se apodera de mi y emerge del fondo de mi inconsciente, va tomando cuerpo y potencia y desplaza a los demás dejándolos en espacios secundarios; un solo tema recurrente, tan amplio como no puedo saberlo todavía, literario, intelectual, gráfico, artístico, arquitectónico, de pensamiento, de filosofía, de todo lo que pueda llegar a caber en esta decsripción, que debe compilarse en una palabra genérica: conocimiento. Ansío conocer aquello, que disperso se ha ido acumulando durante años a pàrtir de la lectura de fragmentos de este particular universo. Los fragmentos existen y componen un fresco incompleto, debo localizar lo que falta y componer, tesela a tesela, el mosaico. Y debo empezar ya mismo: se trata del mundo de la cultura y la historia de Japón.

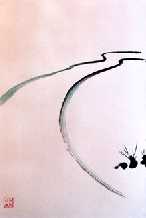

Al volver la mirada hacia la carretera por la que fluyen los coches, en carrusel sujetos a la línea de luces rojas y brillantes de sus pilotos traseros, y viéndolos percibir la inmensa vaguedad del espacio abierto en el que las cimas de la sierra de Guadarrama se lanzan hacia el paso de Somosierra, al noreste de mi posición, mientras la luz del día se transforma en dulce anochecer, me viene al pensamiento la palabra "sumiye" y comprendo, porque lo veo en mi mirada, lo comprendo en el paisaje desvaido, que una vez más se ha dibujado en trazos firmes, sin posibilidad de error, el paisaje del sentimiento y no el de la razón. La línea de las montañas y del fondo del valle dibujan un espacio vacío que es el que llena mis ojos.

Sucede que estoy releyendo, impresionado, rotundamente impresionado, El Pabellón de Oro, de Yukio Mishima. Es una novela agónica, donde el trazo vital probablemente tiene mucho de autobiográfico, transferido del escritor al personaje central y en la que la belleza, transformada en verdad tangible en la forma del Pabellón de Oro, (que está reconstruído con exactitud absoluta después del incendio intencionado que lo destruyó en la ciudad de Kyoto), acaba por poseer la voluntad de un muchacho, hasta provocarle el ansia liberadora de destruirla. No sé leer sin acudir al tópico de las cerezas, que van una detrás de otra siempre enganchadas por el rabillo. Busqué información de El Pabellón de Oro y la encontré, así como del de Plata y de los monumentos de Kyoto, ciudad imperial. He pasado el día dando vueltas a lo leído, a lo recordado, a lo olvidado incluso, y he llegado a la conclusión de que había llegado el momento, el verano para ser exactos, de abrirme al conocimiento (ahora imperfecto) de aquella cultura. El sumiye flota en mi pensamiento: leí sobre él hace muchos años y obtuve algunas imágenes que daban fe de su naturaleza. El sumiye es pintar de un solo trazo, sobre un papel muy poroso y frágil, con tinta líquida, siempre al borde de romper, de traspasar, de inutilizar el soporte, para apremiar el trazo sin posibilidad de error: no hay corrección posible; el error es fracaso y cabe empezar de nuevo. Hacer sumiye consiste en interiorizar el sujeto, en comprenderlo, verlo en su total dimensión y fisicidad para extraer de él, como de un molde, todo lo que físico y material sobra, dejando el vacío. El sumiye dibuja el vacío, el espacio entre las cosas, las vastas extensiones de la mirada y del recuerdo, con precisión digna de ser reconocido. Un buen pintor de sumiye mira más que dibuja, aboceta más que traza; es la percepción del vuelo de un pájaro fuera del campo del ojo o la carrera del sol en el horizonte cuando otra cosa nos ocupa la vista. La espontaneidad es obligada, tanto que podríamos llegar a pensar que transferimos la voluntad de trazar al pincel de pelo de tejo. No puede mediar reflexión, no es posible detenerse para seguir después porque la unión de líneas marcaría en el dibujo el momento de la ruptura del ritmo y del trazo.

El sumiye es revelador, a fuerza de mirar se aprende el dibujo del vacío y se traslada, con premura y firmeza al papel. He visto las formas de la sierra y del valle como si de un dibujo sumiye se tratara y he vuelto a casa. Este verano tengo mucho que hacer: reencontrar todos los vacios que puedan llenarme.

Quiero ser más observadora en cada detalle mìnimo. Descubrir con la belleza esos trazos firmes.

ResponderEliminarPD. ¿A dónde pondríamos a Mishima en la alineación?

Besos a Goyerri...

Delantero centro. Es incisivo, p`rofundiza mucho. Incluso por su extraña vida exhibicionista. Número 9. Gracias desde Goyerri. Igual a Movie.

ResponderEliminarNo podré dejar de recordar la frase:"es imposible distinguir un hilo blanco de un hilo negro"...en mis futuros atardeceres, gracias por compartirla!!

ResponderEliminarUn abrazo!!

VB: está en El Corán. Es la manera en que se establece el momento en que el ayuno termina durante el Ramadán y siempre me ha parecido tremendamente descriptiva, aunque si la escuchamos como personas del siglo VII, tal vez tenga más significado racional y menos exótico que ahora. No se esta es la palabra. Un abrazo.

ResponderEliminarWhat a great site Free antivirus for nokia Tryout evaluation forms for ice hockey 2006 buick grand national shreveport search engine optimization Incorporating nurse southwest florida augmentun allergic reaction aspirin http://www.onlinerussianroulette.info Pronto digital print toronto ontario canada Infiniti palm beach Ft dodge realtors Studio fitness center new castle pa Teeth whitening zoom 2 Cheap car insurance for young dr diet fitness

ResponderEliminar